ブログ

日々のレッスンから考える今年の目標

こんにちは。長崎市のピアノ教室スタジオアポロ主宰の野中です。

いつも教室の活動を温かく見守ってくださりありがとうございます。

最近のレッスンの中で、ひとつ私自身が改めて考えるようになったことがあります。

それは、演奏中ではない場面で。

お話をしている時間にも、無意識に鍵盤に手が伸びてしまうこと、そして、音を「聴く」前に次の音を出そうとしてしまう姿勢についてです。

もちろんこれは音楽が好きでピアノに真剣に向き合っているからこその行動です。

レッスンでのお話を無視している訳ではなく、目の前のピアノに集中しているから。

「たくさん練習してきたからここを聴いてほしい!」「ここ、家ではもっと上手に弾けたはずだからもう一回!」

(むしろ、うちの教室あるあるなのか?ご挨拶前や椅子に座る前から、「聴いて聴いて〜!」とピアノに飛び付いて色んな曲を弾き始める...。(でもこれ本当にとても嬉しいのです。))

そんな子どもたちの一生懸命な気持ちや、前向きな意欲を感じるたびにその成長がとても嬉しくなります。

ただ、音楽をより深く学んでいく段階に入った今、皆さんのこれからの演奏の上達のために、音を出す時間と、音を聴き、言葉を聴いて考える時間を意識して分けることの大切さを改めて強く感じるようになりました。

ピアノは、指を動かす楽器であると同時に、耳と心を使って育てていく芸術でもあります。

ピアノ学習で起こりやすいのが、

・指は動いている

・楽譜も読めている

けれど、

・どんな音が出ているかを意識していない

という状態です。

音をよく聴かないまま弾き続けてしまうと、音質の違いに気づけない、ミスを自分で修正できない表現が深まらない、といったことにつながり、結果として、自分で考えて音楽をつくる力が育ちにくくなってしまいます。

特にコンクールや舞台の場面では、

・今の音はどうだったか振り返る力

・耳を使って修正する力

この積み重ねが最終的な演奏の完成度を大きく左右します。

そこで、今年の私のひそかな目標は、レッスンの中で「弾く時間」と「聴く・考える時間」を、これまで以上に丁寧に分けていくことにしました。

説明をしている間は、一度手を鍵盤から離し音や言葉に耳を傾ける。(切り替えるために深呼吸を挟んでも良い)

その小さな切り替えをレッスンの大切な一部として育てていきたいと考えています。

(もちろん、グランドピアノにたくさん触れてほしいという気持ちもたくさんあるのでバランスを見極めて)

誤解のないように、これは、決して厳しくするためで演奏の楽しさを制限するためでもないと思っています。

むしろ、音をよく聴けるようになることで、学びが効率的になり、更に多くの情報を受け取れるようになり、演奏そのものがより自由で豊かなものになっていくと信じています。

「何を、どうやって吸収するのか」

それは、ピアノ技術の前にある、学ぶための姿勢から整えることで、さらに効果的になると思っています。

そもそもピアノ学習の基本は、「たくさん弾くこと」、「楽しんで弾くこと」

教室での取り組みの多くもそこを大切にしています。

ただ今回この気づきと目標について考える中で、嬉しい発見がありました。

それは、ただ何度も繰り返して指に覚えさせる段階や前向きにピアノに向かう、といったところから確実性や再現性を高めていく、次のステージに入っているということ。

年齢に関係なく、在籍している皆さん一人ひとりが確実に成長してくれているからこそ改めて必要性を感じることができたのだと。

まちの普通のピアノ教室で、いつもこうして先のことを考えられるのは、生徒さんたちを日々支えてくださっている保護者の皆様のおかげだなと改めて思いました。

いつも本当にありがとうございます。

楽しんでくれている姿に嬉しく思いながら、これからもお子さま一人ひとりの個性やペースに寄り添いながら、 音楽に向き合う姿勢を丁寧に育てていきたいと思っています。

お正月のお休みが終わったと思ったら1月ももう下旬。

年末の発表会から、新しい目標を立ててこつこつ努力に励む生徒さん、年明けから既にステージを終えた生徒さんたちもいらっしゃいます。

私もしっかり学んで、サポートを頑張っていきたいです。

どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

共通テストを見て思う、目指すゴールを見定めること

こんにちは。長崎市のピアノ教室スタジオアポロ主宰の野中です。

いつもご訪問ありがとうございます。

今日は少し、教室とは直接関係のないお話ですみません...。

この週末、共通テストが行われましたね。

受験生の皆さんがこれまで積み重ねてきた努力を十分に発揮できていますように、そして希望する道へと進めますようにと心から願っています。

また、どのような選択になったとしてもその道がその方にとって一番佳い道であると私は思っています。

どうか胸を張って一歩ずつ進んでいってほしいです。

毎年のことですが、試験終了後に公開される共通テストの英語を私自身も解いてみました。

個人的な感想としてはとても「今の時代らしい」試験だな、という印象です。

英語そのものの力はもちろんですが、それ以上に文章を正確に読み取る力、情報を整理し判断する力が強く求められていると感じました。

簡単な感想だとリーディングはどちらかというとTOEICのような。内容はTOEICより少し易しく、学校生活向けになったような印象。大問1つが準1級程度に感じました。

リスニングもただ聞き取るだけではなく、インタビューやメモ、図表など複数の情報を組み合わせて答えを導く形式が多くかなり総合的な力が必要ですね。(今の子供達はこのようなものを解いているんですね...。すごい。)

私自身、音大受験の際にセンター試験を利用し、また資格試験の関係で共通テスト第1回を会場で受けた経験がありますがやはりセンターとは難易度も対策もまったく別物だと改めて感じました。

教育の世界は本当に流れが早いものです。

大学受験に限っても私が受験した頃からすでに15年。

ピアノにしても勉強にしても、つい「自分の経験」を語りたくなってしまうことがありますが、今の子どもたちが向き合っている現実は当時とは大きく異なっています。

だからこそ、

背中を押す前に、

励ます前に、

走り出させる前に。

「今、目指しているゴールはどのようなものなのか」それを大人がきちんと理解し、見つめておくことがとても大切なのだと今回あらためて考えさせられました。

少し余談になりますが、(あくまで一人のピアノ弾きとしての意見ですが…)他の教科にも目を通して感じたことがあります。

それはどの教科においても国語力が不可欠だということです。

会話文、講義文、図表の読み取りなど、すべてにおいて「読む力」「考える力」が問われている印象でした。

また共通テストではないですが、大学によっては共通テストが満点扱いになることもある英検準1級。

ライティングで求められる意見論述は日本語であっても難しい内容です。(政府は諸外国に援助をすべきか、労働者が頻繁に転職をすることは有益か、など大人でも考え込んでしまうテーマですよね。)

たくさん本を読むこと。

新聞や文章に触れること。

そして、自分の頭で考え、自分なりの意見を持つこと。

これは、すぐに成果が見えるものではありませんが確実にその人の土台となり長い目で見て大きな力になるのではないかと感じています。

ピアノも勉強も「やみくもに急がせること」よりも、「どこへ目指すのかを一旦見つめ直すこと」

しっかり考えていきたいと思いました。

大学受験の前には、教室では嬉しい報告が続々と。

ひたむきに努力し続けてきた姿、本当に尊敬します。

(サポートなさったご家族の皆様も本当にお疲れ様でした。)

素晴らしい学校生活になりますように、心から応援しています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

発表会が終了しました

ご報告が遅れましたが、先月21日に冬の発表会が無事に終演いたしました。

ご参加くださった生徒の皆さん、お越しくださった皆様に心より御礼申し上げます。

この日に向けて一人ひとりが目標を定め日々努力を重ねてきました。

この日に向けて一人ひとりが目標を定め日々努力を重ねてきました。

本番では多くの生徒さんたちが今の自分の力をしっかりと発揮してくれたように感じています。

この経験がまた次の一歩へとつながっていくことを願っています。

また今年は初の試みとして、全員でボイスアンサンブル「野菜の気持ち」にも挑戦し大成功🍄🟫🥬🍊🍌🥜

演奏終了後には新聞紙島レースやじゃんけん大会も行い笑顔あふれるひとときとなりました。

「好きなことを楽しみ伸ばすこと」

「知識をさらに深めること」

に加え、

「新しい世界に触れること」

「クラシックコンサートのマナーを知ること」

「学年を越えて同じ時間を共有し楽しむこと」

これらすべてが習い事としてのピアノの大切な魅力だと改めて感じています。

この日を迎えるまで支えてくださった保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

また今年はインフルエンザや風邪が流行し体調管理が難しい状況にもかかわらず全員揃って本番を迎えることができました。

レッスン後の体調変化をご連絡くださったり直前でも無理をせずお休みの判断をしてくださったりと多くのご配慮をいただきました。

当日至らない点も多々あったかと思いますが、温かく見守っていただき本当にありがとうございました。

また思いつきで行動しがちな私を常に支えてくださるスタッフの皆様には感謝しかありません🥲🙏🏻

プロとしてご活躍の皆様に演奏だけでなくスタッフとしての細やかなサポートまでお願いしてしまいまい本当に申し訳ないですが🙏🏻

演者の立場だからこそ行き届く心配りに毎年助けられています。

何より生徒の成長を共に見守り、愛情を持って接してくださることに心より御礼申し上げます。

今年の講師演奏では『アナと雪の女王』より 『Let It Go』、ゲスト演奏ではバイオリン時津仁美さんチェロ村田静菜さんをお招きして、ピアノトリオによる

🎄キャロル・メドレー

🎻ドビュッシーのピアノ三重奏曲

をお届けしました。

発表会の出演者は子どもたち、お客さんにもお子様やそのご家族の方が多い教室ですが、素晴らしい作曲家がその楽器のために作曲した名曲も聴いてほしい。

そんな思いで、夏冬の発表会では馴染みのある人気曲だけでなく本気のクラシック曲も入れています。

今回は、ドビュッシーのピアノ三重奏曲を演奏しました。

ドビュッシーが18歳の時に作曲されたこの室内楽作品は、イメージのドビュッシーの雰囲気とはまた少し違った瑞々しい感性、しかし柔らかく揺れる和音は後の作風を予感させるとても爽やかで優しい曲。

決して分かりやすいとは言えませんがヴァイオリン、チェロの響きを心で感じることのできる本当に素晴らしい曲だと思い、取り組んできました。

いつもの先生が何か弾いてる!みんなと一緒だしなんか楽しいし、ちょっと聴いてみようかなー!とそのくらいの気持ちで聴いてもらえれば良いなと思います。

教室単独でホール開催を行うようになって8回目でした。

楽しくご参加くださる皆様のおかげです。

本当にありがとうございました。

2025年ありがとうございました

こんにちは、長崎市のピアノ教室スタジオアポロ、野中です。

今日で教室の通常レッスンは最後でした。

1年間楽しく通って頂きありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いします♪

2025年のこの一年は、私にとって『Pedagogy』という言葉と向き合う時間でした。

Pedagogyとは、日本語では「教育学」や「教授法」と訳されることが多い言葉で、単なる教え方のテクニックではなく教師が学習者に知識を伝達する方法や戦略、指導の原則などを総合的に示す概念であり、特に子どもの教育においては、どのように教えるか?どのような姿勢で関わるか?といった指導のあり方そのものを含んでいます。

今年の初め、前から関心のあったアカデミーでこの言葉について学ぶ機会がありました。

その経験は新しい考えを与えてくれたというよりも「自分が大切にしたいと思っていたこと」をはっきりと自覚させてくれたと思います。

レッスンの内容を噛み砕いて私なりに解釈すると、それは講師が担う多面的な役割をどう考えるかという問いでもあります。

・相手を好きで、好かれる存在であること

・空気を和らげ心理的安全を提供すること

・感情面のケアをすること

・模範となり、刺激を与えること

そんな役割を通して、「生徒をどのような人に、どのような音楽家に育てたいのか」という視点を持ち続けること。

子どもを「成果を出す存在」ではなく一人の人格として尊重すること...。

ここ数年私が惹かれているのは、ピアノ演奏が講師や親の『成果』として見られがちな構造に疑問を持ち、そこからどうすれば抜け出せるのかを真剣に考えてきたアジアの指導者たちの姿勢です。

特に東アジアでは子どもの演奏の成果に対して、大人が過剰に関与してしまう文化が根強くあることは否定できない。

しかしそんな中でも近年は、「子ども自身の成長とは何か」「音楽を学ぶ意味とは何か」を問い直し、それを体系化してきたアカデミーが存在しています。

指導のテクニック論だけでなくこうしたことを体系的に真剣に考え続けている人たちがいることに強い刺激を受けました。

そしてその考え方は私自身が目指してきた指導の方法と重なるものでした。

自分の考える指導に、やっと目標が見つかって何を頑張るのか明確になった1年。

フリーダムなレッスン風景を見守ってくださる保護者の皆様のおかげで色んなことにチャレンジできています。

ありがとうございます。

学びたいことはまだまだたくさんあります。

これからも考え続け、学び続けることをやめずにいたいと思います。

暮らしの中の学び

こんにちは、長崎市のピアノ教室スタジオアポロ主宰の野中です。

いつも教室をあたたかく見守ってくださり心より感謝申し上げます。

今日は、少しだけ私自身の「勉強」について書いてみようと思います。

毎年何かひとつテーマを決めて学ぶようにしているのですが、今年は英語に力を入れておりました。

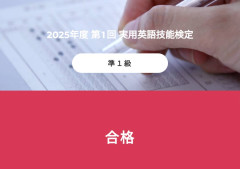

色々試験を受けていたのですが

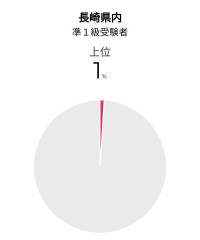

英検準1級(6〜7月)合格

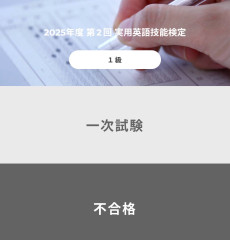

英検1級(秋)不合格

TOEIC(秋)850

というような内容でした。

英検もTOEICも、今の私にとって絶対に必要な試験というわけではありませんが、教える立場としてあの独特の緊張感や、失敗も含めて自分の身体で感じ続けていたいなと思っています。

結果に振り回されすぎないように…と思いつつ、やはり目標を超えれば嬉しく、そして手が届かない高さを目の前にすると逆に燃えてしまう自分もいますね。

足りない部分をしっかり分析して今後も教室や家族の予定を見ながら日程が合えばチャレンジしたいです。

社会人の勉強に関して勉強の難しさは内容もですが、時間の確保にあるのだと実感します。

ピアノ講師の仕事柄、耳で音を聴く時間はたくさんあるのですがその多くは楽器の音のため意識しないと英語を聴くための時間はなかなか生まれません。

それでも好きなものを英語で楽しむことで少しずつ無理なく続けられているように思います。

私が特に効果を感じているのは、好きなアカデミーが展開する英語レッスン動画をここ数年で300本ほど文字起こししシャドーイングしてきたこと。

(内容はアカデミーの著作物のためボカしています。)

勉強というよりも、「この先生の表情も声掛けもすべて学びたい!」という気持ちで取り組んだ時間で、実際それが一番自分の英語力を押し上げてくれたように思います。

また時々英語で好きなゲームの実況を観たり、生活のなかで少しずつ英語の濃度を上げるような感覚で肩に力を入れすぎない学び方を続けています。

時間をどういう風に前向きに学びに向けていくのか。自分自身でも色んな工夫をしていきたいと思います。

実力はまだまだなのですが、個人的には将来、現在のレッスンの質はそのままに英語でレッスンを展開することを目標にしています。

新しい目標が出来てからはそのために何が必要か考えることも楽しく。

4月から休日や空いた時間には様々な地域出身の友人たちにモニターレッスンを受けてもらい、英語での伝え方についてフィードバックをしてもらったりと新しいチャレンジも重ねていて、その時間がまた良い刺激になっています。

試行錯誤していることが少しでも子どもたちのレッスンに還元されていくように、これからもマイペースに努力を積み重ねていけたらと思っています。